Der Fakten-Check zu einer modernen Legende: Korrigieren Sie Ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit

Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Der Autor ist Direktor des Soldan Instituts. Er lehrt und forscht an der Universität zu Köln.

Die These ist so einfach wie überzeugend: Die besten Absolventen der Juristenausbildung werden Richter, Staatsanwalt oder Beamter. Da müssen Anwältinnen und Anwälte die schlechteren Absolventen sein. Richtig oder falsch? Der Blick auf die Fakten zeigt, dass sich – anders als viele Juristen glauben – nicht nur die Notengebung in den Staatsprüfungen wandelt, sondern auch der Anwaltsmarkt. Seit der Jahrtausendwende wagen den Eintritt auf den Anwaltsmarkt keineswegs mehr alle Volljuristen – gerade die schlechteren Absolventen suchen sich andere Wege. Dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte die durchschnittlich schlechter formal qualifizierten Juristen sind, ist eine „urban legend“.

I. Moderne Legenden

„Der Anwaltsberuf ist ein Sammelbecken für schlechte Juristen“ – so lautet eine der provokanten Thesen Joachim Wagners in seinem vieldiskutierten Buch „Vorsicht Rechtsanwalt“. Kleine-Cosack formuliert in dem von ihm verfassten Kommentar zur Bundesrechtsanwaltsordnung, dass „massenhaft schlecht qualifizierte Juristen Rechtsanwalt werden“. Festgemacht werden die wenig schmeichelhaften Aussagen an den Noten der Absolventen der volljuristischen Ausbildung in der Ersten Juristischen Prüfung und der Zweiten Juristischen Staatsprüfung, von denen eine deutliche Mehrheit den Anwaltsberuf ergreife. Die einfache Formel: Ein „ausreichend“ soll Beleg für schlechte Qualität der anwaltlichen Dienstleistung sein, ein „befriedigend“ „graues Mittelmaß“ verraten. Wagner meint herausgefunden zu haben, dass „der Anteil der Rechtsvertreter mit der Examensnote „ausreichend“ in den Jahren zwischen 2000 und 2008 zwischen 59 und 75 Prozent liegen“ könnte. Selbst wenn, so wird die Theorie weitergesponnen, nur die Hälfte der schlecht benoteten Rechtsanwälte deshalb auch schlechte Arbeit leiste, bestehe (demnach: notenbedingt) bei „rund einem Drittel der Anwälte das Risiko, qualitativ schlecht beraten zu werden“.

Unterschwellig wird damit behauptet, dass der juristische Arbeitsmarkt nach dem Aschenputtel-Prinzip funktioniert: „…die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen“ – oder anders gewendet: Die guten Juristen gehen in die Justiz und in die Großkanzleien, die schlechten in die Anwaltschaft jenseits des „big law“. Belege werden für diese Thesen freilich nicht oder sehr sparsam angeführt – kernige Zitate bekannter Exponenten der Anwaltschaft, die von notenbedingten Qualitätsproblemen und Mittelmäßigkeit sprechen, treten an die Stelle von belastbaren Daten. Ob diese Aussagen mehr wiedergeben als eine „urban legend“ der Juristenwelt, also Fakt und nicht bloß „moderner Mythos“ sind, will dieser Beitrag untersuchen. „Urban legends“ ist es zu eigen, dass sie belegfrei kolportiert werden und ihr Ursprung in der Regel nicht mehr rekonstruierbar ist. Nicht selten schaffen es solche „modernen Mythen“ bis in die (Fach-)Presse, erfreuen sich dann besonderer Verbreitung und werden besonders hartnäckig wiedergegeben.

Im Nachfolgenden wird deshalb geklärt, ob Rechtsanwälte tatsächlich wie behauptet die schlechter examinierten Juristen sind, die Anwaltschaft mithin das Sammelbecken mehrheitlich schlechter Juristen ist. Der Beitrag stützt sich auf die Befragung von 3.525 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die zwischen 2004 und 2010 erstmalig zur Anwaltschaft zugelassen worden sind. Im Rahmen einer umfassenden Studie zur Ausbildung, zum Berufseinstieg und zu Karrierewegen junger Rechtsanwlt wurden sie u.a. auch zu ihren Formalqualifikationen befragt, also zu den Noten, die sie in der Ersten Juristen Prüfung / dem Ersten Juristischen Staatsexamen bzw. der Zweiten Juristischen Staatsprüfung / dem Zweiten Juristischen Staatsexamen erzielt haben. Nur die Kenntnis dieser Daten erlaubt es, eine Aussage über die Formalqualifikation von Rechtsanwälten zu treffen – der Blick in die offiziellen Prüfungsstatistiken des Bundesamts für Justiz, der üblicherweise zur Stützung der „Aschenputtel“-These angestellt wird, hilft hier nicht weiter, da niemand weiß, welche Absolventen, die in dieser Statistik auftauchen, tatsächlich Anwalt werden.

II. Vorab: Noten als Gradmesser

Die Sinnhaftigkeit des Ansatzes, von einer Prüfungsnote in einem staatlichen Examen auf die Berufsfähigkeit und in einem weiteren Schritt auf die Qualität eines Berufsträgers zu schließen, soll an dieser Stelle nicht hinterfragt werden (auch nicht angesichts der Tatsache, dass nach einer anderen gerne formulierten These die anwaltliche Mandatsarbeit nur zu 20 Prozent aus der staatlich examinierten Rechtsanwendung, aber zu 80 Prozent aus Sachverhaltsarbeit bestehen soll). Zwei kritische Anmerkungen sind allerdings notwendig:

Die Notenwelt der Juristen ist traditionell eine gänzlich eigene. In Anlehnung an die Schulnotenskala aus der Note „befriedigend“ graues Mittelmaß abzuleiten und anhand der Note „ausreichend“ eine mindere Qualität zu attestieren, ist ähnlich überzeugend wie etwa Abschlussnoten von Biologen für bare Münze zu nehmen: In den universitären Abschlussprüfungen im Fach Biologie schnitten beispielsweise im Jahr 2010 98 Prozent der Prüflinge mit der Note „gut“ oder „sehr gut“ ab – niemand käme deshalb auf die Idee, in 98 Prozent der deutschen Nachwuchsbiologen künftige Nobelpreisträger zu vermuten. Notenvergleiche sind daher naturgemäß problematisch, da sie, wenn überhaupt, nur zu einem Vergleich innerhalb eines geschlossenen Systems taugen.

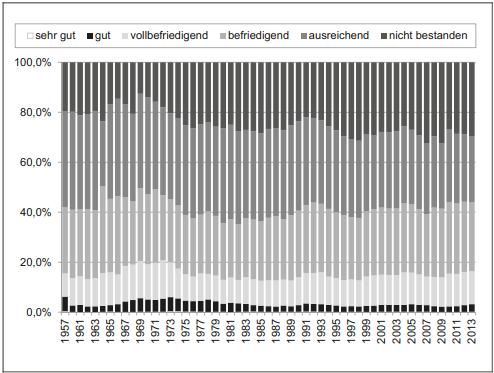

Aber auch bei der Betrachtung eines geschlossenen Systems ist zu beachten, dass Prüfungsnoten gewissen Schwankungen unterliegen. Sichtet man die Äußerungen zur Thematik, fällt auf, dass die meisten Kommentatoren, die sich zur „Notenfrage der Anwaltschaft“ zu Wort melden, die Ausbildung in den 1970er und 1980er Jahren durchlaufen haben müssen. Noten sowohl von Studierenden als auch Referendaren waren damals noch sehr anders verteilt als etwa im zurückliegenden Jahrzehnt. Die Details sollen an dieser Stelle nicht ausgebreitet werden. Mit Blick auf die Erste Juristische Prüfung gilt es allerdings festzuhalten, dass der Anteil der mit „ausreichend“ oder „nicht bestanden“ benoteten Kandidaten, von seltenen und geringen Ausschlägen nach unten und oben von maximal drei Prozentpunkten abgesehen, relativ stabil zwischen 56 und 61 Prozent schwankt. Während in dieser Summe bis in die 1970er Jahre bis zu drei Viertel Kandidaten mit ausreichenden und nur ein Viertel Kandidaten mit nicht bestandenen Prüfungsleistungen enthalten waren (so etwa 1970), danach das Verhältnis bis zu Beginn der 1990er Jahre zumindest noch in etwa 3: 2 war, hat sich der Abstand zwischen beiden Teilgruppen durch Zunahme des Anteils nicht bestandener Prüfungen danach immer weiter verringert. Seit der Jahrtausendwende hat er mit zwei Ausnahmen stets weniger als vier Prozentpunkte betragen. 2007 war die Bewertung mit „nicht bestanden“ erstmals – wie auch in fünf der sechs fünf Folgejahre bis 2013 – die am häufigsten vergebene Note. Folge der kontinuierlichen Verringerung des Anteils ausreichender Examina ist, dass ihr Anteil mittlerweile rund 10 Prozentpunkte unter dem bis Ende der 1980er Jahre üblichen Anteil liegt. Oder anders gewendet: Die Nichtbestehensquote hat in den letzten Jahrzehnten spürbar zugenommen: Kamen in den frühen 1970er Jahren auf einen erfolglosen Prüfling im ersten Examen zweitweilig noch drei mit „ausreichend“ benotete Weggefährten, bestehen

Abb. 1: Notenverteilung im Ersten Juristischen Staatsexamen/der staatlichen Pflichtfachprüfung von 1957 bis 2013

Quelle: Bundesamt für Justiz (BfJ), Ausbildungsstatistik 1957–2013

seit 2007 mehr Prüflinge die staatliche Pflichtfachprüfung nicht als Kandidaten die Note „ausreichend“ erhalten.

Erhebt man daher die Note „ausreichend“ zum Symbol für den schlechten Juristen, war diesem Symbol in den 1970er Jahren relativ betrachtet öfter zu begegnen als in der Gegenwart, denn in der Gegenwart erlaubt das System Juristenausbildung aufgrund deutlich gestiegener Nichtbestehensquoten relativ betrachtet deutlich weniger Absolventen den Zutritt ins Referendariat und damit perspektivisch in die Welt der Volljuristen. Oder noch anders gewendet: In der weiter zurückliegenden Vergangenheit müssen bereits deshalb deutlich mehr „schlechte“ Juristen auf den Anwaltsmarkt gekommen sein als in der Gegenwart.

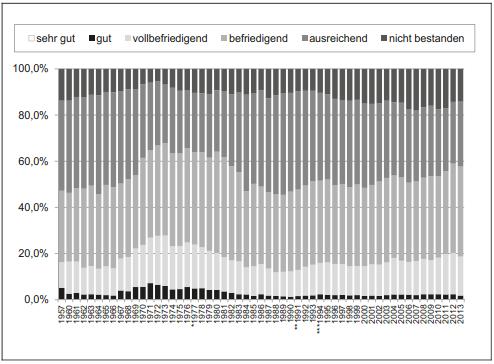

Dieses Bild bestätigt sich bei einem Blick auf das Assessorexamen: Seit 1992 hat der Anteil der „ausreichenden“ Examina im Assessorexamen kontinuierlich abgenommen. Zuletzt lag er unter 30 % und damit in einem Bereich, der in den 1970er Jahren zu verzeichnen war. Diese Abnahme beruht allerdings keineswegs ausschließlich auf besseren Prüfungsergebnissen: In einem Langzeitvergleich kontinuierlich zugenommen hat der Anteil der „mangelhaften“ und „ungenügenden“ Prüfungsleistungen: Von Beginn der 1960er Jahre bis zum Beginn der 1990er Jahre schwankte der Anteil der unzureichenden Prüfungsleistungen mit relativ geringen Abweichungen um die 10 Prozent-Marke und lag in vielen Jahren im einstelligen Bereich. Seit Mitte der 1990er Jahre haben nicht bestandenen Prüfungsleistungen spürbar zugenommen: Seit 2004 schwankten sie mit Abweichungen von zwei Prozentpunkten nach oben oder unten um die 16 Prozent-Marke. In ähnlichem großem Umfang ist aber auch die Zunahme von „befriedigenden“ Prüfungsleistungen dafür verantwortlich, dass die Notenstufe „ausreichend“ die Prüfungsstatistik nicht länger dominiert: Seit dem Jahr 2002 erreichen mehr Referendare ein „befriedigend“ in der Zweiten Juristischen Staatsprüfung als ein „ausreichend“. Während die Anteile nach der Jahrtausendwende einige Zeit noch relativ gleich groß waren, beträgt die Differenz mittlerweile zehn Prozentpunkte (in 2013 erreichten 28,1 Prozent der Prüflinge ein „ausreichend“, 39,8 Prozent ein „befriedigend“). Die „Wanderungsbewegungen“ zwischen den Notenstufen erfolgen hierbei vor allem im unteren Bereich der Notenskala – der Anteil der Prädikatsexamina ist relativ stabil: In den 1980 und 1990er Jahren lag der Anteil der Prädikatsnoten stets zwischen 12 und 16 Prozent. Seit 2003 erzielen beständig mehr als 16 Prozent der Referendare eine Prädikatsnote. Strenger benotet wurde in den 1960er und 1950er Jahren – wenngleich die historisch betrachtet schlechtesten Durchschnittsnoten zu Beginn der 1990er Jahre erzielt wurden.

All‘ diese Befunde belegen vor allem, dass das bei der Bewertung von Juristen anhand ihrer Formalqualifikationen so beliebte Schubladendenken zu ungerechtfertigen Einordnungen führen kann: So könnten etwa viele Prüflinge, die in den 1990er Jahren „nur“ ein besseres ausreichend erzielt haben, in der Gegenwart mit der Note „befriedigend“ rechnen – während

Abb. 2: Notenverteilung in der Zweiten Juristischen Staatsprüfung von 1957 bis 2013 Quelle: Bundesamt für Justiz (BfJ), Ausbildungsstatistik 1957–2013 * ab 1994 einschl. der neuen Bundesländer

mancher Prädikatsjurist der 1970er Jahre bei einem Examen 20 oder 25 Jahre später trotz identischen Ranglistenplatzes nicht mehr die Note „vollbefriedigend“ erzielen würde. Noten sind also stets in ihrem historischen Umfeld zu betrachten und verschiedene Juristengenerationen nur eingeschränkt über die von ihnen erzielten Noten zu vergleichen.

III. Prüfungsnoten der Anwaltschaft

1. Gesamtbetrachtung

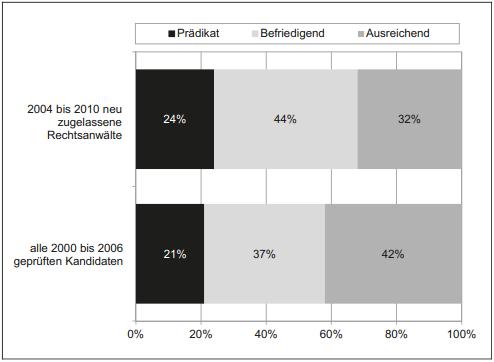

Die von den an der Befragung teilnehmenden Rechtanwälten erzielten Prüfungsergebnisse entsprechen weitestgehend der allgemeinen Notenverteilung in der Ersten und Zweiten Juristischen Prüfung. Im Einzelnen zeigt sich folgender Befund: 23,8 Prozent der jungen Rechtsanwälte erreichten in der Ersten Juristischen Prüfung (zum Teil nach einem etwaigen Verbesserungsversuch) eine Prädikatsnote („sehr gut“, „gut“ „vollbefriedigend“). Die Note „befriedigend“ wurde mit 44,5 Prozent am häufigsten erzielt, 31,7 Prozent der Rechtsanwälte erreichten ein „ausreichend“. In der Zweiten Juristischen Prüfung ergibt sich ein ähnliches Bild: 20,5 Prozent erreichten ein Prädikat, 51,4 Prozent der jungen Rechtsanwälte wurden mit „befriedigend“ benotet, 28,1 Prozent mit „ausreichend“. Bereits aus diesen Zahlen erhellt sich, dass es völlig ausgeschlossen ist, dass der „der Anteil der Rechtsvertreter mit der Examensnote „ausreichend“ in den Jahren zwischen 2000 und 2008 zwischen 59 und 75 Prozent“ liegt. Vielmehr gilt: Die durchschnittlichen Noten von Rechtsanwälten in der Ersten Prüfung sind besser als die durchschnittlichen Noten aller Prüflinge. Die Notenverteilung in der Ersten Juristischen Prüfung in den Jahren 2000 bis 2006, also den Jahren, in denen die Mehrzahl der zwischen 2004 und 2010 zur Anwaltschaft zugelassenen Rechtsanwälte die Erste Prüfung absolviert hat, belegt dies: 21 Prozent aller Prüflinge erzielten in diesem Zeitraum (vor einem etwaigen Verbesserungsversuch ein Prädikat, 37 Prozent ein „befriedigend“ und 42 Prozent ein „ausreichend“.

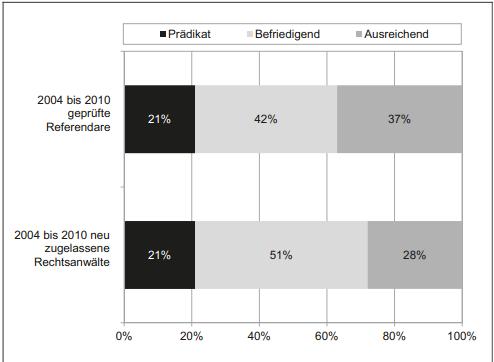

Auch in der Zweiten Juristischen Prüfung liegen die Ergebnisse der jungen Rechtsanwälte über den Ergebnissen aller Referendare: In den Jahren 2004 bis 2010 erzielten 21

Abb. 3: Noten der zwischen 2004 und 2010 neu zugelassenen Rechtsanwälte/aller zwischen 2000 und 2006 geprüften Kandidaten in der Ersten Juristischen Staatsprüfung Quelle: Kilian, Die junge Anwaltschaft: Ausbildung, Berufseinstieg, Berufskarrieren (2014)

Prozent der Kandidaten ein Prädikat, 42 Prozent ein „befriedigend“ und 37 Prozent ein „ausreichend“. Die Sorge, dass „zwei Drittel aller Rechtsanwälte das zweite Staatsexamen mit ausreichend gemacht haben“, ist daher unberechtigt. Eine entsprechende Schätzung ist, da sie durch diese Studie auf breiter Datenbasis widerlegt werden kann, entgegen Wagner auch nicht plausibel. Richtig ist vielmehr, dass fast drei Viertel aller in den Jahren 2004 bis 2010 zugelassenen Rechtsanwälte die Zweite Juristische Prüfung mit der Note „befriedigend“ oder besser bestanden haben und dass junge Rechtsanwälte durchschnittlich über den Prüfungsleistungen aller Prüfungskandidaten liegen.

Bestätigt wird damit auch das Ergebnis einer früheren Studie, dass das Klischee, dass die Anwaltschaft das Auffangbecken der formal eher schlechter qualifizierten Juristen ist, keine Gültigkeit hat. Hommerich hat bereits 1988 nachgewiesen, dass Rechtsanwälte im Durchschnitt nicht schlechtere Examensnoten erreichen als andere Juristen. Dieser Befund lässt sich bis in das Jahr 1976 zurückverfolgen und bestätigt sich auch in der aktuellen Studie. Auffällig ist allenfalls, dass sich die durchschnittlichen Examensnoten von Rechtsanwälten kontinuierlich verbessert haben. Die zwischen 1980 und 1986 zugelassenen Rechtsanwälte erzielten einen Durchschnittswert von 3,25 im ersten Staatsexamen und 3,19 im zweiten Staatsexamen. Unter Zugrundelegung der seinerzeit angewendeten Methodik ergibt sich für die zwischen 2004 und 2010 zugelassenen Rechtsanwälte ein merklich verbesserter Wert von 3,01 beziehungsweise 3,03.

Abb. 4: Noten der 2004 bis 2010 geprüften Referendare / neu zugelassenen Rechtsanwälte in der Zweiten Juristischen Staatsprüfung Quelle: Kilian, Die junge Anwaltschaft: Ausbildung, Berufseinstieg, Berufskarrieren (2014)

2. Differenzierende Betrachtung

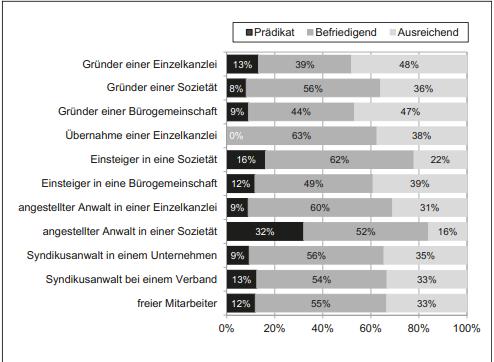

Die erzielten Ergebnisse in den Juristischen Prüfungen haben Einfluss darauf, in welcher Form sich der Berufseinstieg vollzieht. Im Hinblick darauf, dass allgemein die Ergebnisse der Zweiten Juristischen Prüfung als praxisnäherer Prüfung für die weitere berufliche Karriere besonders relevant sind, beschränkt sich die nachfolgende differenzierende Betrachtung auf diese. Es zeigt sich bei einer solchen differenzierenden Betrachtung, dass – erwartungsgemäß – überdurchschnittliche Prüfungsergebnisse Türöffner für eine Tätigkeit als Angestellter in einer Kanzlei sind: Der Anteil der Prädikatsnoten in der Zweiten Juristischen Prüfung beträgt 20,5 Prozent, der Anteil der Prädikatsjuristen unter den angestellten Rechtsanwälten in Sozietäten hingegen 32 %. In allen anderen Tätigkeitsformen sind in der Folge Prädikatsabsolventen unterrepräsentiert. Betrachtet man das andere Ende der Notenskala, sind – ebenfalls nicht überraschend – Auffangbecken für Junganwälte mit einem „ausreichend“ in der Zweiten Juristischen Prüfung (28,1 Prozent der Junganwälte) Tätigkeitsformen, in denen sie keiner Auswahlentscheidung durch Dritte unterliegen: Besonders stark repräsentiert sind sie daher unter den Gründern einer Einzelkanzlei oder Bürogemeinschaft und unter Einsteigern in Bürogemeinschaften. Sie finden aber durchaus auch Beschäftigungsmöglichkeiten in abhängiger Beschäftigung, zum Beispiel als Syndizi.

Ein Vergleich mit den in den 1990er Jahren erhobenen Befunden zeigt, dass der Anteil der Gründer einer Einzelkanzlei oder Sozietät, die sich mit unterdurchschnittlichen Prüfungsleistungen – hier gemessen an der Note ausreichend in der Zweiten Juristischen Prüfung – bereits zum Berufseinstieg in die unternehmerische Selbstständigkeit begeben, rückläufig ist: Der Anteil dieser Anwälte ist bei einem Vergleich der Zulassungsjahrgänge 1990 bis 1996 und 2004 bis 2010 zwischen neun und 14 Prozentpunkte zurückgegangen: Wiesen die Gründer von Kanzleien und Sozietäten in den 1990er Jahren noch mehrheitlich die Prüfungsnote „ausreichend“ in der Zweiten Juristischen Prüfung auf, sind es im Rahmen der aktuellen Studie nur noch 36 bis 48 Prozent. Zwar haben sich die durchschnittlichen Leistungen in der Zweiten Juristischen Prüfung seit den 1990er Jahren leicht verbessert, d. h. der Anteil

Abb. 5: Note in der Zweiten Juristischen Prüfung nach Art der Berufsausübung bei Berufseinstieg *p<0,05

Quelle: Kilian, Die junge Anwaltschaft: Ausbildung, Berufseinstieg, Berufskarrieren (2014)

lediglich „ausreichender“ Examina ist zurückgegangen. Der Anteil der Kanzleigründer mit unterdurchschnittlichen Examensleistungen war allerdings stärker rückläufig. Dies bestätigt die Annahme, dass bei unterdurchschnittlichen Examensleistungen seltener als in der Vergangenheit die Kanzleigründung als Reaktion gesehen wird. Zwar könnte dies auch dafür sprechen, dass sich für Absolventen mit unterdurchschnittlichen Examensleistungen mittlerweile bessere Beschäftigungsalternativen als eine Kanzleigründung bieten. Naheliegender ist aber die Annahme, dass bei unterdurchschnittlichem Examen Beschäftigungsmöglichkeiten jenseits der klassischen juristischen Berufe gesucht werden. Wenn das Bild des „Kanzleigründers aus Verlegenheit“ jemals zutreffend war, kann es mittlerweile zumindest weniger Geltung als in früheren Jahrzehnten beanspruchen.

IV. Resümee

Das Resümee kann kurz ausfallen: Dass Rechtsanwälte die durchschnittlich schlechter formal qualifizierten Juristen sind, ist eine „urban legend“. Der empirische Befund widerlegt diese These eindeutig. Da es statistisch mehr formal „schlecht“ qualifizierte Assessoren als formal „schlecht“ qualifizierte Junganwälte gibt, gehen relativ erfolglose Absolventen der Ausbildung mehrheitlich jedenfalls nicht (mehr) in die Anwaltschaft. Da sie schwerlich Richter, Notar, Staatsanwalt oder Verwaltungsjurist werden können, spricht vieles dafür, dass sie in großem Umfang Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der klassischen juristischen Berufe suchen.